Xenobia Bailey

Estadounidense, nacida en 1955

Sistah Paradise y las Egungun de la serie Paraíso en Reconstrucción en la Estética del Funk – Fase II, 1999

Tapiz de crochet, acrílico, e hilo de algodón, alambre, cuentas

La escultura de crochet de Xenobia Bailey reúne a dos sanadoras africanas—Sistah Paradise (de Senegal) y las Egungun (de los Yoruba de África Occidental) —para presentar una narrativa de resistencia y renovación.

La forma femenina de esta escultura se basa en Sistah Paradise, una mística ficticia que usó sus habilidades mágicas para liberar a los africanos esclavizados. Hilaba hilo místico de algodón de las plantaciones y tejía una elaborada tienda de crochet, donde las personas esclavizadas podían beber de su juego de té y ser transportadas de regreso a África. Bailey también incluye colores brillantes, patrones mixtos, y círculos concéntricos para hacer referencia a las Egungun, espíritus ancestrales que se manifiestan a través de la ropa y que otorgan bendiciones y protección a su linaje durante los festivales anuales de las comunidades Yoruba.

Bailey considera sus esculturas herramientas de meditación para abordar el trauma generacional derivado de la esclavitud y las políticas de asimilación forzada posteriores a la Guerra civil estadounidense. Bailey hace referencia a este período represivo, conocido como la Reconstrucción (1863–1877), en el título de su serie Paraíso en Reconstrucción en la Estética del Funk, que subvierte las historias de opresión y ofrece al espectador un refugio seguro para explorar su identidad africana.

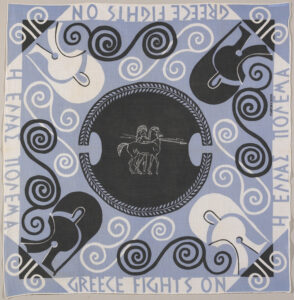

Marion Dorn

Estadounidense, 1896–1964

Pañuelo – Grecia sigue luchando, ca. 1941–1944

Algodón estampado

Posiblemente fabricado por ECHO, Nueva York, NY

Marion Dorn fue una destacada diseñadora textil en Londres antes de regresar a Estados Unidos al comienzo de la Segunda guerra mundial (1939–1945). Durante la década de 1940, diseñó varios pañuelos que abogaban por la liberación de Grecia de la ocupación nazi. Los motivos de esta Pañuelo—espirales, cascos, olas, y escudos— evocan el legado de la antigua Grecia. Dorn sugiere que esta fuerza perdura a través de los grupos de resistencia contemporáneos con el lema “Grecia sigue luchando”.

Este pañuelo es inusual por su material: en Estados Unidos, la mayor parte del algodón se racionaba durante la guerra para ser utilizado en uniformes de soldados.

Inglés

Pañuelo, ca. 1940–1945

Seda estampada

Fabricante: Jacqmar, Londres, Inglaterra

Este pañuelo representa el papel de los textiles como símbolo de resistencia política durante la Segunda guerra mundial. En él, la diseñadora aboga por la liberación de Francia de la ocupación nazi mediante una combinación de símbolos franceses reconocibles, como la fleur-de-lis (flor de lis), mapas, los colores de la bandera nacional, y armamento naval.

Aunque abogaba por una causa francesa, este tejido se produjo para el público británico. Esta conexión revela la solidaridad internacional inherente a estos pañuelos políticos.

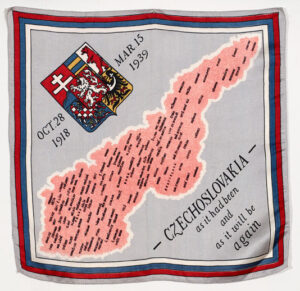

Británico o estadounidense

Pañuelo, 1939–1945

Rayón satinado estampado

Ángel Suárez-Rosado

Estadounidense, nacido 1957

Cerca blanca, 2003

Objetos encontrados, madera, pintura

(2021.7a, b)

Nacido en Puerto Rico, con base en Easton, Angel Suarez-Rosado juega con las expectativas en su instalación Cerca blanca. Al acercarnos, vemos una cerca blanca que sugiere un ideal doméstico estadounidense sin complicaciones. Al pasar, nos encontramos con híbridos símbolos de violencia, dolor, y de gran poder espiritual.

Suarez-Rosado es practicante de la santería, una religión afrocubana que fusiona elementos de la fe yoruba de África Occidental con el catolicismo, y fue un medio para que los africanos esclavizados mantuvieran su identidad en las Américas. En su uso de objetos metálicos afilados, clavos, y herramientas, Cerca blanca reconoce a Ogún, el dios del hierro y la guerra en el panteón de las deidades yorubas. Los clavos martillados en la superficie de la cerca recuerdan a los nkisi, figuras de poder de África central cuyas figuras fueron el resultado tanto de creación por un escultor, como de uso por un sacerdote que usaba la figura para curar enfermedades, resolver disputas y castigar a los malhechores.

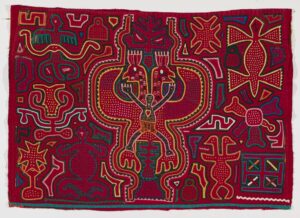

Pueblo Guna

Guna Yala (Panamá)

Mola, ca. décadas de 1930–1940

Seda y algodón con apliques inversos y apliques

Pueblo Guna

Guna Yala (Panamá)

Mola, décadas de 1970–1980

Algodón con apliques y apliques inversos

“Solo cuando muera dejaré de coser. Porque hacer molas es nuestra forma de vida, no podemos parar.” – G.A., Isla Ustupu, Guna Yala

Las mujeres Guna confeccionan estas vibrantes telas, llamadas molas, para usarlas como paneles delantero y trasero de una blusa tradicional. Las Guna han desarrollado un estilo artístico distintivo que prioriza los colores brillantes, los estampados integrales, y la precisión en el corte y la costura.

En 1918, el gobierno panameño intentó someter a los Guna bajo su control y prohibió costumbres importantes como el uso de molas. Los Guna se rebelaron y mantuvieron su soberanía, y hoy en día, las molas siguen siendo una fuente clave de identidad y orgullo para las comunidades Guna.

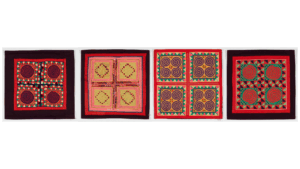

Hmong

Hecho en Tailandia

Cuadrados Paj Ntaub, década de 1970

Algodón y seda con apliques, apliques inversos y bordados

Estos intrincados textiles presentan la tradición hmong de la costura llamada paj ntaub, o “tela de flores”. Los Hmong, un grupo étnico del sudeste asiático, históricamente usaban el paj ntaub para adornar su ropa, pero tras la guerra de Vietnam, adaptaron esta tradición para satisfacer nuevas necesidades. Mientras vivían en campos de refugiados, las mujeres (y los hombres) Hmong comenzaron a producir paj ntaub como fuente de ingresos, experimentando con nuevos formatos como estos cuadrados para atraer a los consumidores occidentales. La persistencia de esta tradición—a pesar del conflicto y el desplazamiento—es testimonio de la creatividad y resiliencia de los artistas Hmong.

Angela Fraleigh

Estadounidense, nacida 1976

Y luego caminaremos justo hasta el sol, 2016

Óleo, acrílico, y marcador sobre lienzo

(2019.11)

El canon histórico-artístico suele retratar a las mujeres como figuras unidimensionales a las que desear, como víctimas de la violencia o como decoración pasiva de fondo. La artista de Allentown Angela Fraleigh rescata a estas mujeres de los márgenes de respetadas obras históricas, dándoles nueva vida en sus monumentales pinturas.

En And then we’ll walk right up to the sun, Fraleigh extrae figuras de dos cuadros del artista francés del siglo XIX Jean-Léon Gérôme, conocido por sus imágenes que afirmaban las fantasías occidentales sobre Oriente Próximo como lugar de sensualidad, violencia y sumisión. Mientras que Gérôme utilizaba a estas mujeres como modelos de sujetos blancos, Fraleigh las convierte en el centro de su composición. Su obra nos anima a explorar su capacidad de acción y su posible subversión: si los protagonistas blancos desaparecen de escena, ¿qué podrían hacer ellas?

Stephen Antonakos

Estadounidense, nacido Grecia, 1926–2013

Terreno #13, 2012

Pan de oro alemán de 22 quilates de doble profundidad Tyvek, arrugado

Stephen Antonakos

Estadounidense, nacido Grecia, 1926–2013

San Nicolás, 1989

Pan de oro sobre madera con neón

El pionero escultor de luz, Stephen Antonakos, comenzó su innovadora obra con el neón, que continuaría a lo largo de su carrera, a principios de la década de 1960. Las llamativas líneas de los tubos de neón de colores brillantes definieron el espacio en proyectos de arte público y la composición en pinturas sobre lienzos sin estirar. A principios de la década de 1980, cuando Antonakos comenzó a hacer pinturas sobre paneles, movió el neón detrás de la forma, de modo que lo que antes era una línea dura ahora se convirtió en un brillo suave, una masa casi tangible sobre la que flotaba el panel.

El San Nicolás de Antonakos recuerda sus primeros años en un pequeño pueblo de montaña en Grecia, donde pequeñas capillas atendían las necesidades religiosas de la gente en un ambiente silencioso a la luz de las velas. Parecido a un ícono bizantino en su formato de panel de madera, en el uso de pan de oro y brillo reflectante, el panel de neón evoca el potencial de lo espiritual en abstracto.

Iman Raad

Iraní, nacido 1979

Hasta que apenas vemos, 2019

Pátinas y serigrafía sobre cobre,

edición: 35

Imprenta: Pedro Barbeito and Jase Clark, Experimental Printmaking Institute, Easton, PA

Editorial: Experimental Printmaking Institute, Easton, PA

(2019.12)

Un pájaro reflejado prolifera como una falla digital en Hasta que apenas veamos, evocando tanto las pinturas de la naturaleza del sur de Asia del siglo XVII como la cultura visual mediada tecnológicamente del siglo XXI. Iman Raad ha explicado que estas obras “evolucionaron principalmente después de mi migración a los Estados Unidos. Viviendo una vida híbrida … he experimentado una comunicación tartamudeante con, y una comprensión destrozada de mi entorno y de mí mismo a los ojos de otros.”